Содержание

1. Общие сведения2. Классификация3. Симптоматика4. Протекание болезни5. Диагностика6. Лечение и прогноз

Краниоспинальная опухоль – это опухоль, располагающаяся в затылочной доле мозга, а именно в каудальных и верхних спинальных сегментах. Проявляются краниоспинальные опухоли в первую очередь расстройством ликвороциркуляции, а также очаговыми поражениями структур задней черепной ямки.

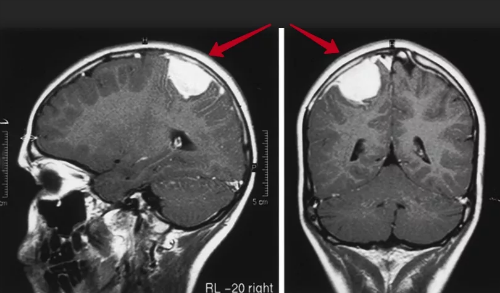

Диагностировать данный вид опухоли можно по характерной симптоматике, а в особенно серьезных случаях по данным МРТ-исследования головного и верхних отделов спинного мозга. Самым эффективным методом лечения краниоспинальных опухолей является их полная или частичная резекция, а в случае невозможности ее проведения – краниоспинальное облучение.

Общие сведения

В общем смысле краниоспинальная опухоль является проходящей через большое затылочное отверстие неоплазией. Чаще всего данное заболевание диагностируется у лиц старше тридцатилетнего возраста.

Впервые заболевание описано в монографии выдающегося врача и физиолога Д.К. Бородинского. Чаще всего новообразование развивается из структур задней черепной ямки с прорастанием в нижерасположенные мозговые ткани и спинномозговые оболочки.

В редких случаях неоплазия развивается в верхнем спинномозговом сегменте, с последующим прорастанием в ткани головного мозга. В районе спинного мозга новообразования могут иметь экстра или интрамедуллярный характер. В первом случае развитие опухоли ограничивается оболочкой спинного мозга, а во втором – образование поражает еще и само спинномозговое вещество. Также в редких случаях могут встречаться экстра-интрамедуллярные смешанные новообразования.

Классификация

По характеру поражения болезнь делят на первичные и вторично-метастатические новообразования. Вторично-метастатические обычно сопутствуют другим онкологическим заболеваниям внутренних органов (карциноме почек, болезни щитовидной железы, желудка и пищевода). Крайне редко в краниоспинальной зоне могут быть диагностированы тератомы, холестеатомы и липомы.

Современная неврология классифицирует новообразования как:

- внутристволовые (интрабульбарные);

- внестволовые;

- метастатические неоплазии.

Внутристволовые образуются в стволе с последующим прорастанием в спинномозговые ткани. В случае, если новообразование локализуется в области спинного мозга и растет в ствол, ее принято называть – интрамедуллярно-бульбарным новообразованием.

Внестволовыми считаются спинально-прорастающие новообразования, поражающие заднюю часть черепной ямки. Внестволовые образования могут провоцировать сдавления ствола спинного мозга.

Симптоматика

Проявление симптомов болезни варьируется от области их возникновения и характера развития. В целом их можно разделить на три характерных синдрома:

- Синдром расстройства ликвороциркуляции. Его возникновение вызвано сдавливанием ликворных путей, развитие которого обычно сопровождается частичным нарушением сообщения между черепной коробкой и каналом спинного мозга. Также затруднение ликворооттока провоцирует развитие окклюзионной гидроцефалии и внутричерепной гипертензии.

Для данного вида образований характерно возникновение цефалгии (различной интенсивности). Чаще всего цефалгия имеет приступообразный характер. Может проявляться тошнота (с рвотой на пике приступа) и ощущение повышения внутриглазного давления. С течением заболевания могут развиться окклюзионные пароксизмы с нарушением дыхательных функций и тяжелыми проявлениями расстройств вегетативной нервной системы. Проведение офтальмоскопии в данный период фиксирует наличие застойных явлений в тканях зрительного нерва.

- Синдром очагового поражения головного мозга. Возникновение данного синдрома объясняется прорастанием опухоли в церебральные структуры задней ямки черепной коробки с их последующим сдавливанием (как самой опухолью, так и вследствие последующей гидроцефалии). Наблюдается развитие головокружения, рвоты, мозжечковой атаксии и нистагме. В некоторых случаях могут возникнуть бульбарные нарушения в работе мозга (отсутствие глотательного рефлекса, заброс жидкой пищи в полость носа, изменения голоса и неразборчивая речь).

- Синдром спинального поражения. Возникает вследствие прорастания новообразования структуры спинного мозга (спинномозговое вещество и корешки) или возникновение его компрессии в результате экстрамедуллярного роста образования. У двух третей пациентов наблюдается появления характерных неврологических симптомов – болей и парестезий в районе головы, шеи и верхних конечностей.

Впоследствии наступает стадия нарушения в работе сенсомоторных систем, которые носят гемиплегический или параплегический характер. В первом случае гемипарез с течением времени перерастает в тетрапарез, а во втором поражается нижний отдел спинного мозга.

Особенностью, позволяющей отличить краниоспинальные новообразования от опухолей других видов, является наличие характерных для них парезов сегментарных мышц, атрофией мышечной ткани рук и всего плечевого пояса. В некоторых случаях возможно выявление симптомов синдрома Броуна-Секара.

Протекание болезни

Проявление, тяжесть и скорость развития симптомов, характерных для данного вида опухолей зависит от направления роста опухолевой ткани и ее объема. Первичная неоплазия, локализующаяся в задней части черепной ямки, проявляется симптомами внутричерепной гипертензии.

Проявление, тяжесть и скорость развития симптомов, характерных для данного вида опухолей зависит от направления роста опухолевой ткани и ее объема. Первичная неоплазия, локализующаяся в задней части черепной ямки, проявляется симптомами внутричерепной гипертензии.

Спинальный комплекс симптомов проявляется несколько позже. Новообразования, локализующиеся в сегментах спинного мозга, проявляются симптомами спинального поражения. Симптомы нарушения ликвороциркуляции и поражения заднечерепного отдела головного мозга возникают через некоторое время.

Последовательность проявления симптомов позволяет неврологу с достаточной точностью определить локализацию новообразования, а также сделать предположение о ее характере (экстрамедуллярная или интрамедуллярная). Подтвердить выводы первичной диагностики можно только после прохождения МРТ или КТ, данные процедуры имеют решающее значение в подтверждении диагноза.

Диагностика

Для проведения диагностики крайне важно не только тщательно провести исследование неврологического статуса больного, но и собрать как можно более подробный анамнез. Также для выявления отечности зрительных нервов (что может косвенно подтвердить наличие внутричерепной гипертензии) рекомендуется проведение офтальмологического обследования.

Рентгенография шейного отдела позвоночного столба в данном случае малоэффективна. Исследование цереброспинальной жидкости способно выявить белково-клеточную диссоциацию, в некоторых случаях может произойти изменение окраски ликвора (в желтовато-красный цвет).

В некоторых случаях рекомендуется проведение контрастной миелографии. Однако самым точным методом, позволяющим диагностировать наличие краниоспинальной опухоли является проведение МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, а также прицельное МРТ краниовертебральной области. При отсутствии возможности выполнения МРТ, применяют компьютерную томографию и исследование сосудов. Для точного определения типа неоплазии применяется интраоперационная биопсия.

В некоторых случаях рекомендуется проведение контрастной миелографии. Однако самым точным методом, позволяющим диагностировать наличие краниоспинальной опухоли является проведение МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, а также прицельное МРТ краниовертебральной области. При отсутствии возможности выполнения МРТ, применяют компьютерную томографию и исследование сосудов. Для точного определения типа неоплазии применяется интраоперационная биопсия.

Лечение и прогноз

Единственным способом, позволяющим со стопроцентной вероятностью излечить образования краниоспинальной локализации, является оперативное вмешательство. Лучше всего поддаются оперативному лечению интрабульбарные и интрамедуллярные.

Инфильтративно-развивающиеся новообразования удаляют, избегая чрезмерной травматизации мозговых тканей. Несмотря на возможность использования малоинвазивной хирургии, возможно лишь частичная ее резекция. Операция проводится в два этапа с использованием двух точек доступа. Для доступа к задней черепной ямки применяется трепанация. А для доступа к структурам спинного мозга – ламинэктомия первого и второго шейного позвонка (в случае необходимости).

Очередность удаления сегментов новообразования определяется их размером и видом превалирующих симптомов (церебральных или же спинальных). Для снижения вероятности возникновения осложнений (в особенности гидроцефалии) во время финальной части операции выполняется вентрикулоперитонеальное шунтирование.

Очередность удаления сегментов новообразования определяется их размером и видом превалирующих симптомов (церебральных или же спинальных). Для снижения вероятности возникновения осложнений (в особенности гидроцефалии) во время финальной части операции выполняется вентрикулоперитонеальное шунтирование.

В случае наличия абсолютных противопоказаний к проведению операции возможно применение облучения. Также лучевая терапия применяется после проведения операции для предупреждения рецидивов. Для лечения новообразований в детском возрасте используется адъювантная полихимиотерапия.

Прогноз течения заболевания зависит от расположения опухоли, ее размера и распространенности, а также от того вовремя ли было начато лечение. Относительно благоприятный исход возможен при лечении вне стволовых экстрамедуллярных опухолей (так как возможна их полная резекция, а также чрезвычайно мала вероятность возникновения рецидива).

Для снижения вероятности возникновения рецидивов и их своевременного их выявления пациентам, перенесшим оперативное вмешательство, рекомендуется находиться под наблюдением врача нейрохирурга с периодическим осуществлением МРТ-контроля. Частота врачебных осмотров и лабораторных исследований зависит от типа и тяжести опухолевого процесса.

Используемая литература

- Тиглиев Г.С. Внутричерепные менингиомы. СПб.: Изд-во РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 2001.

- Коновалов А.Н. Хирургическое лечение менингиом краниовертебрального перехода. Вопросы нейрохирургии. 2002.

- Мухаметжанов Д.Ж. Микрохирургия латеральных и заднелатеральных доступов к основанию черепа: Дисс. … д-ра мед. наук. М., 1998.

Автор-эксперт:

ЛЕДЕНЕВ ВАСИЛИЙ, врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук, стаж работы более 16 лет.